総合文化財センター常設展示室の期間展示コーナーを更新しました

常設展示室に期間展示コーナーを開設しました

早池峰の自然・文化・歴史・人のテーマから、企画展などで紹介した資料を展示します。

期間展示は、3か月程度で展示替えを行います。ぜひ、ご覧ください。

令和6年度の予定

|

期 間 |

期間展示コーナー1 早池峰の自然・文化・人 |

期間展示コーナー2 埋蔵文化財 |

|---|---|---|

| 8月 | 早池峰山植物関係資料 | 毒沢城跡(東和地区) |

| 9月から11月 | ベルンドルフ関係資料 | 蒼前堂遺跡(花巻地区) |

| 12月から2月 | たばこ史料館関係資料 | 稲荷神社遺跡(大迫地区) |

| 3月から5月 | 山岳博物館関係資料 |

寺林城跡(石鳥谷地区) |

期間展示コーナー1 早池峰の自然・文化・人

日本にたばこが伝わり、国内の人々へと広く普及(ふきゅう)して行く中、ヨーロッパのパイプや東南アジアの喫煙具(きつえんぐ)をまねて作られたものが煙管(きせる)だと考えられています。

たばこが伝わった当初は、煙管は持ち手にあたる羅宇(らう)の部分が長く、70センチメートルを越えるものもありました。葉たばこも粗(あら)く刻(きざ)まれており、たばこを詰(つ)めるための火皿(ひざら)も大きいものでした。

粗く刻まれていた葉たばこは、徐々(じょじょ)に細く刻まれるようになっていきます。19世紀前半には毛髪(もうはつ)ほどの細さになり「細刻(ほそきざ)みたばこ」と呼ばれるようになります。これは、より細かく刻むことで、日本人好みの味わいになることから生まれたといわれます。

細刻みたばこが広まると、煙管の火皿が小さくなり、大きさも携帯(けいたい)しやすいように小型化(こがたか)され20~30センチメートルのものが主流(しゅりゅう)となっていきます。

期間展示コーナー2 埋蔵文化財

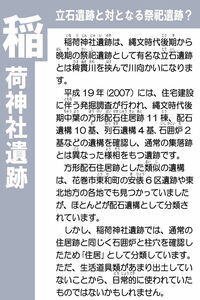

立石遺跡と対となる祭祀遺跡?

稲荷神社遺跡(いなりじんじゃいせき)は、縄文時代後期(こうき)から晩期(ばんき)の祭祀(さいし)遺跡として有名な立石(たていし)遺跡とは稗貫川(ひえぬきがわ)を挟(はさ)んで川向かいになります。

平成19年(2007)には、住宅建設に伴(ともな)う発掘調査が行われ、縄文時代後期中葉(ちゅうよう)の方形配石住居跡(ほうけいはいせきじゅうきょあと)11棟(とう)、配石遺構10基(き)、列石(れっせき)遺構4基、石囲炉(いしがこいろ)2基などの遺構を確認し、通常の集落跡とは異(こと)なった様相(ようそう)をもつ遺跡です。

方形配石住居跡とした類似(るいじ)の遺構は、花巻市東和(とうわ)町の安俵(あひょう)6区遺跡や東北地方の各地でも見つかっていましたが、ほとんどが配石遺構として分類されています。

しかし、稲荷神社遺跡では、通常の住居跡と同じく石囲炉と柱穴を確認したため「住居」として分類しています。ただ、生活道具類があまり出土していないことから、日常的(にちじょうてき)に使われていたものではないかもしれません。

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

花巻市総合文化財センター

〒028-3203 岩手県花巻市大迫町大迫第3地割39番地1

電話:0198-29-4567 ファクス:0198-48-3001

花巻市総合文化財センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。