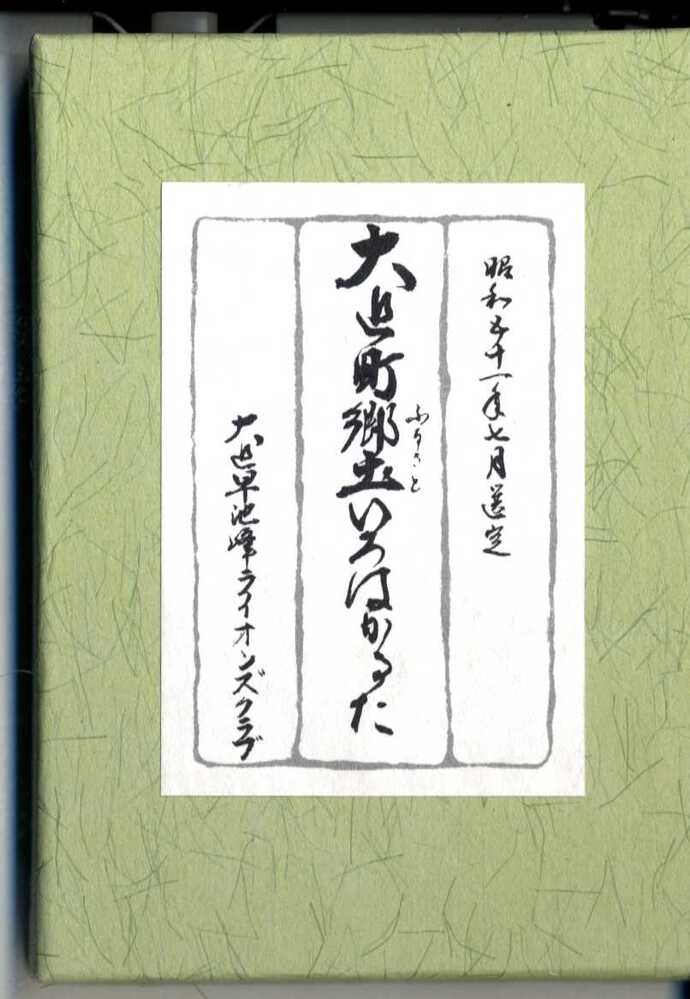

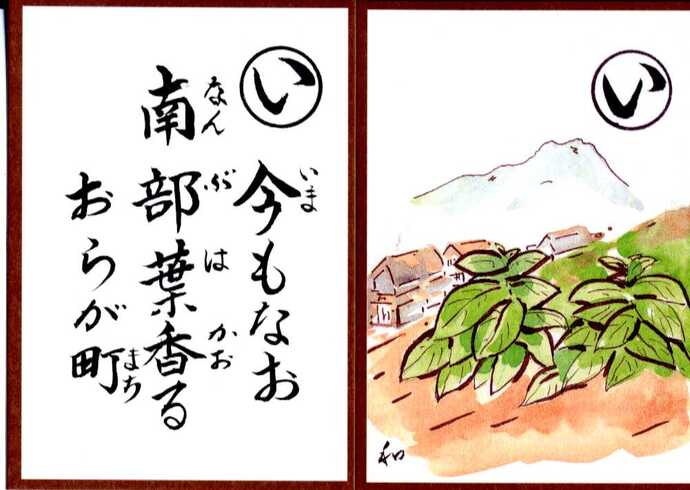

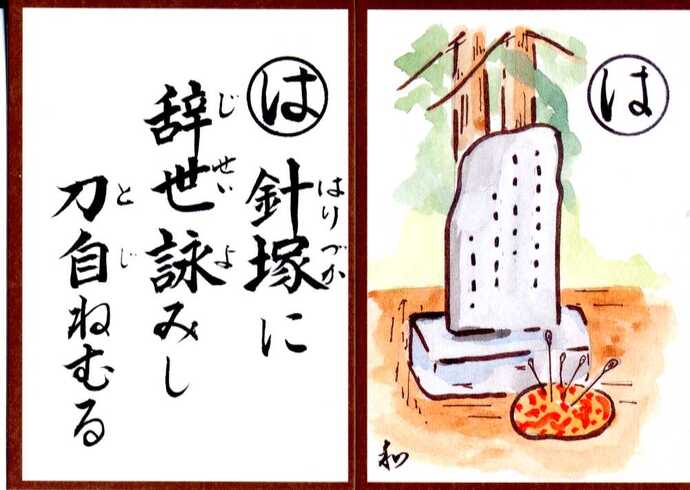

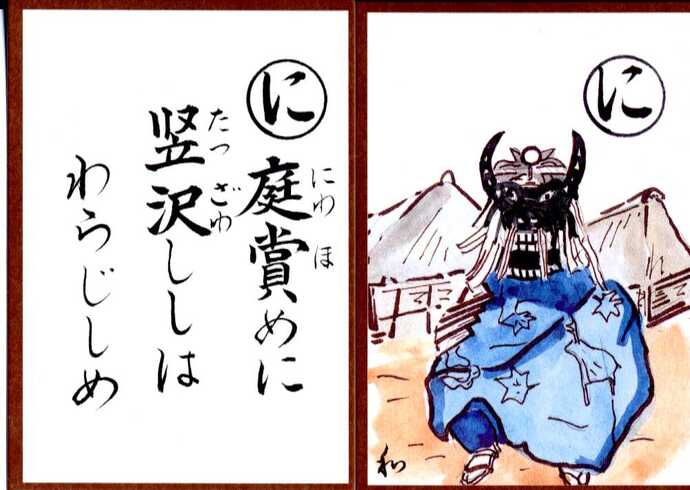

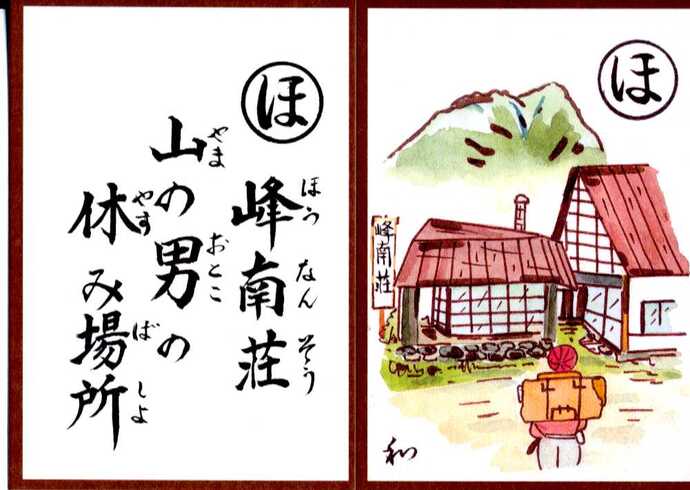

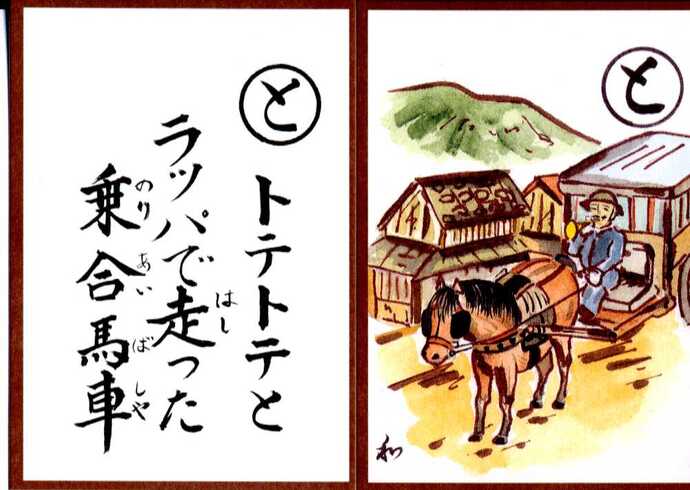

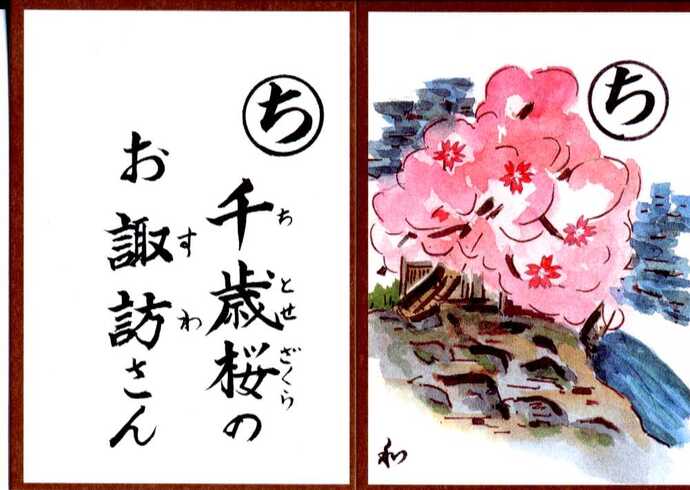

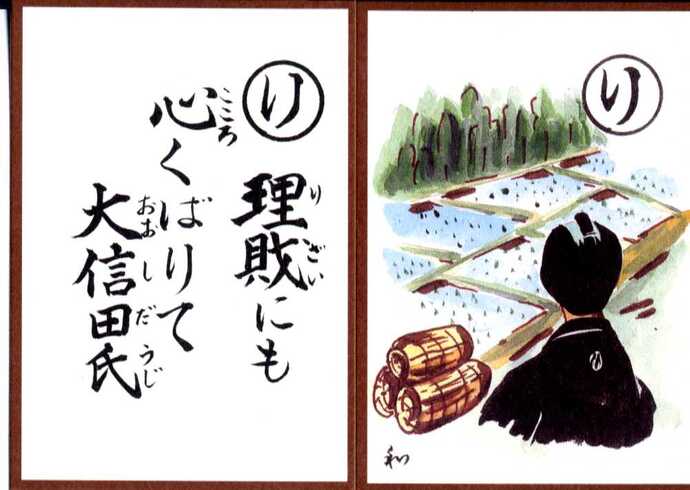

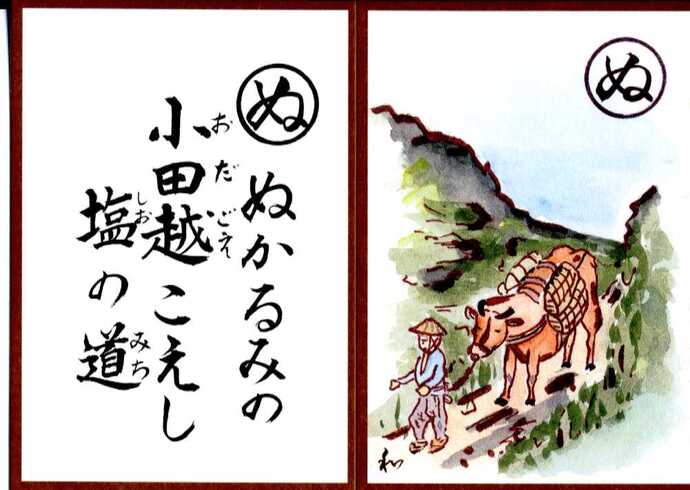

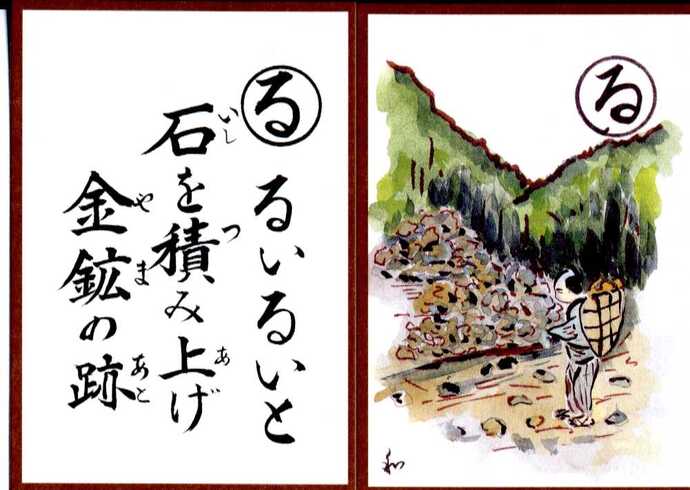

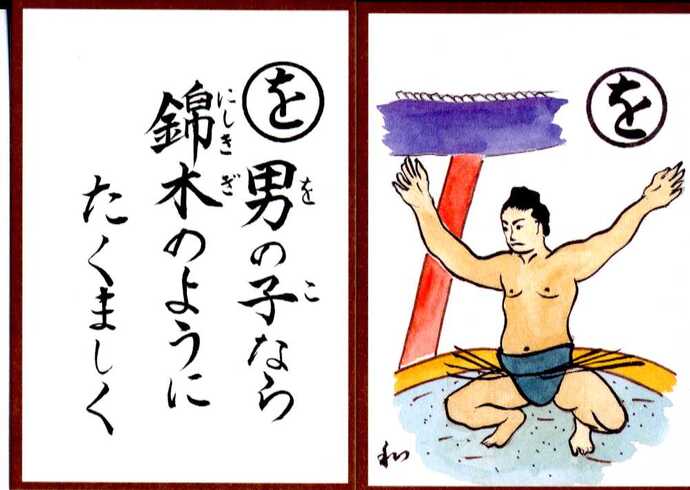

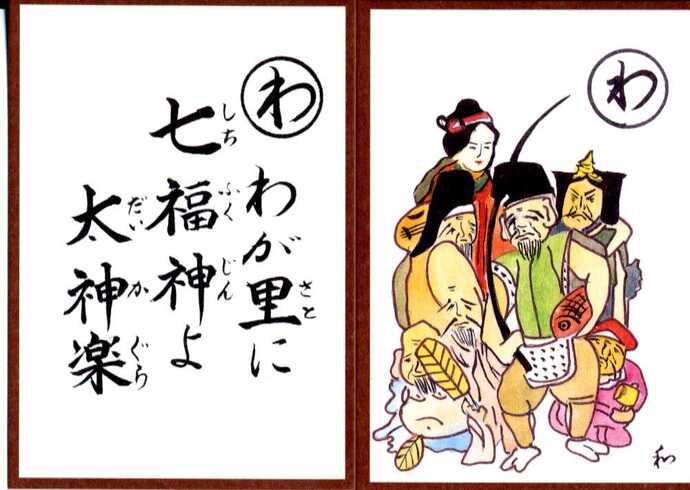

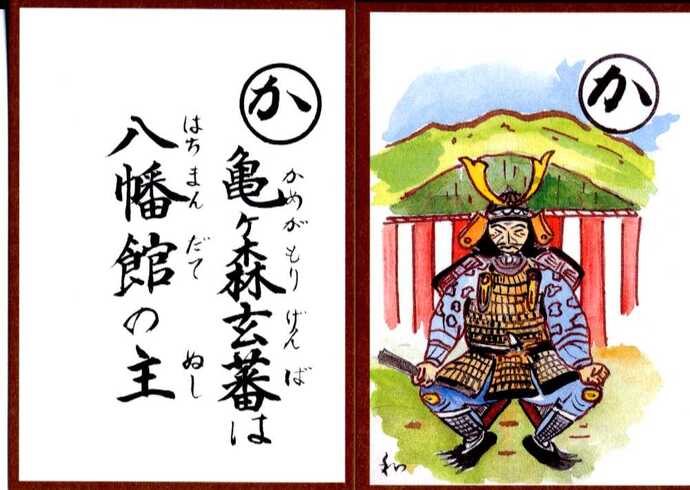

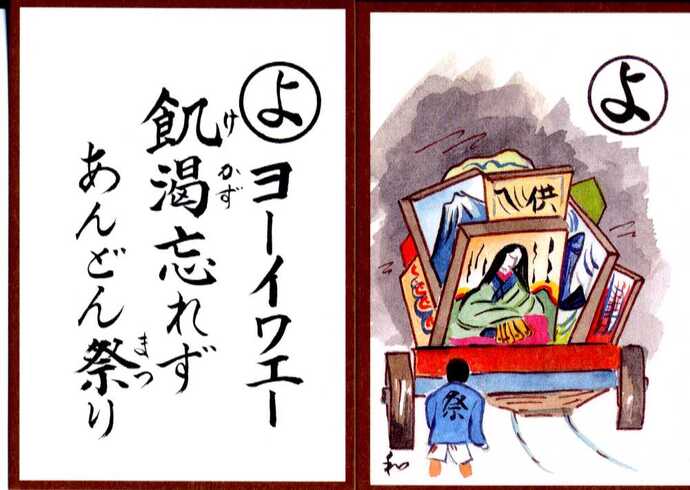

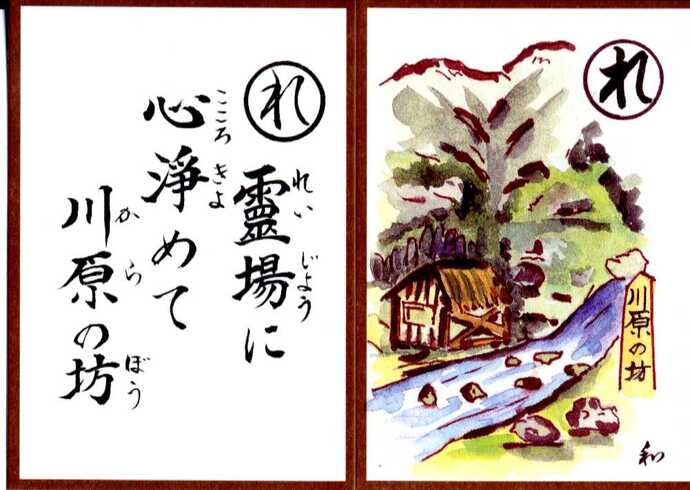

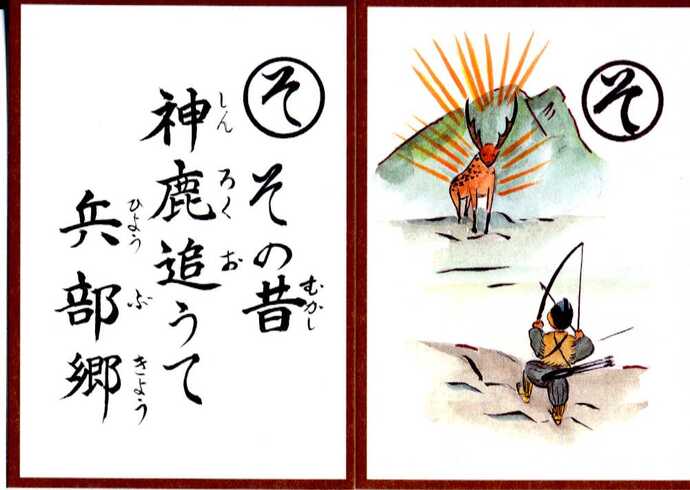

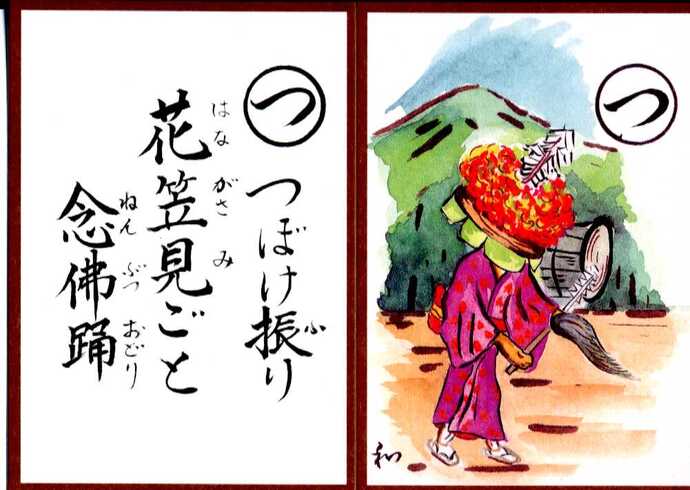

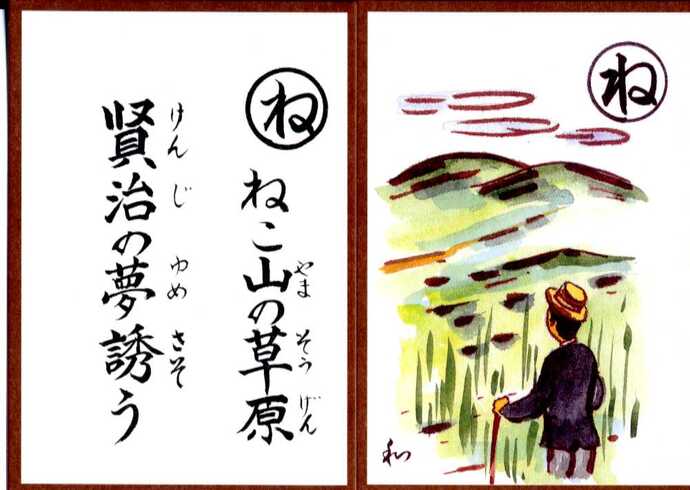

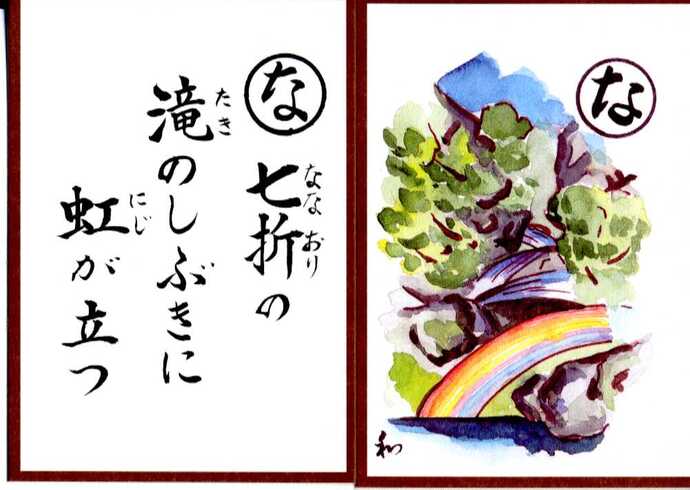

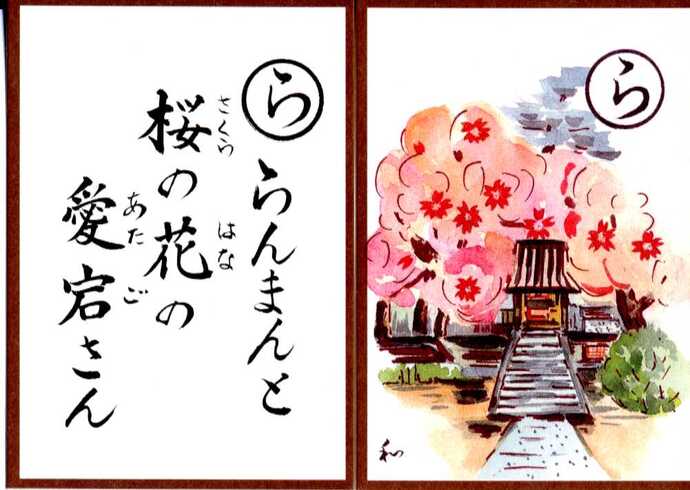

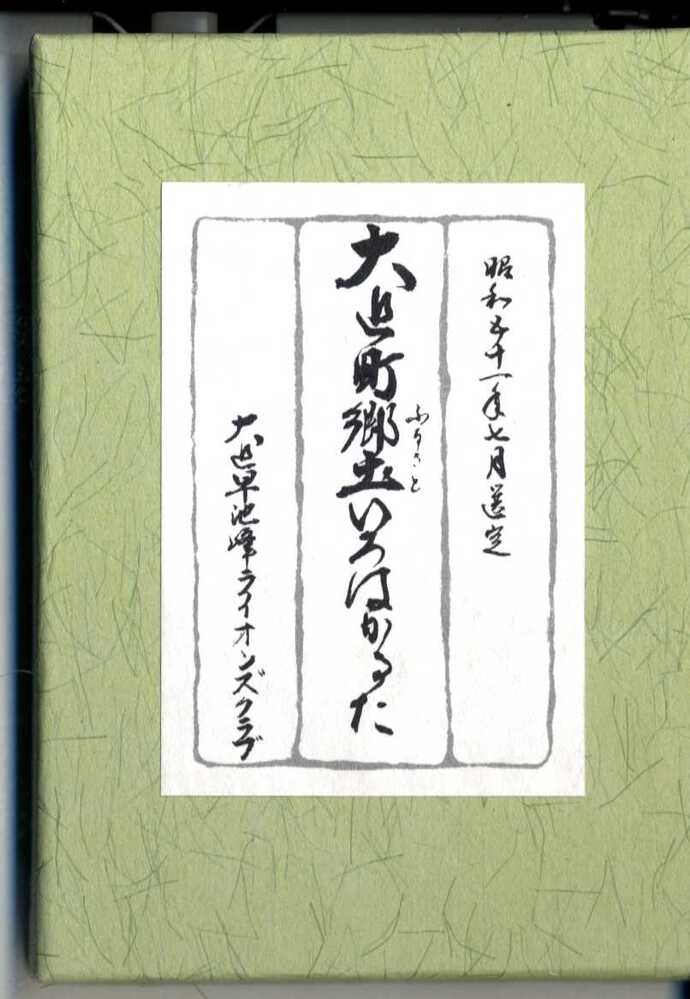

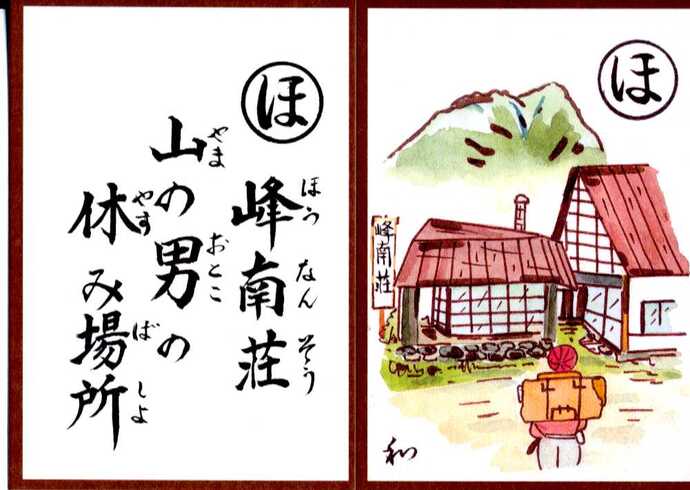

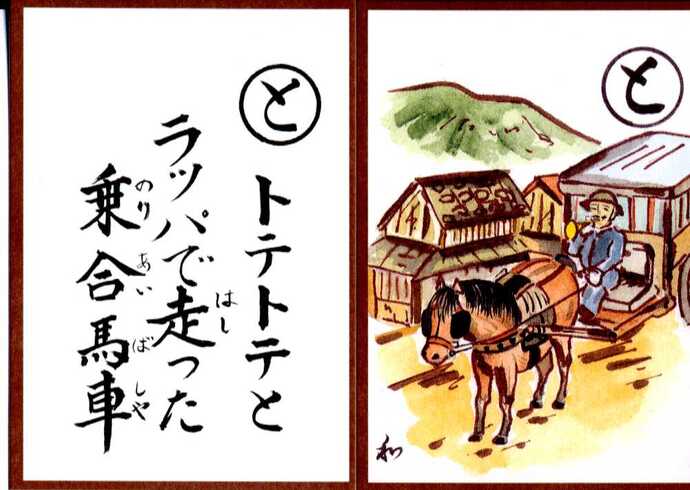

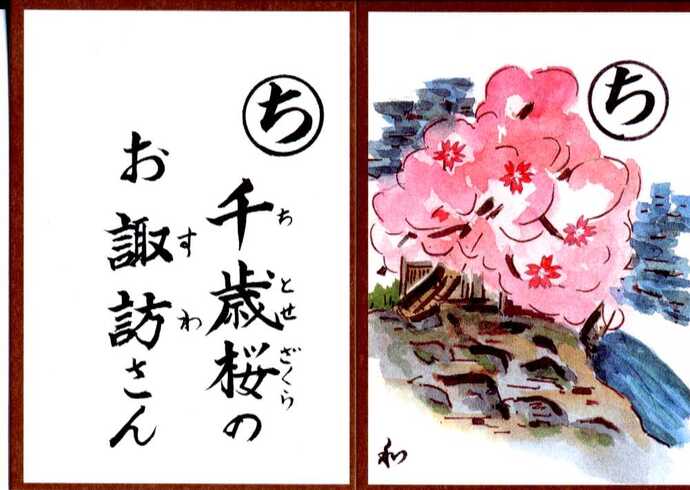

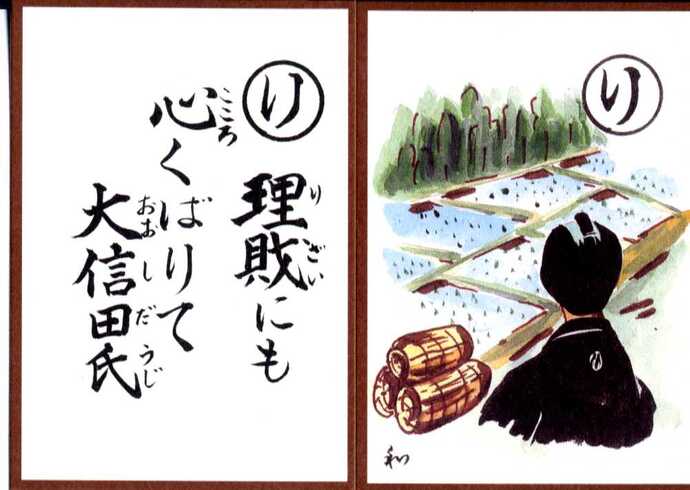

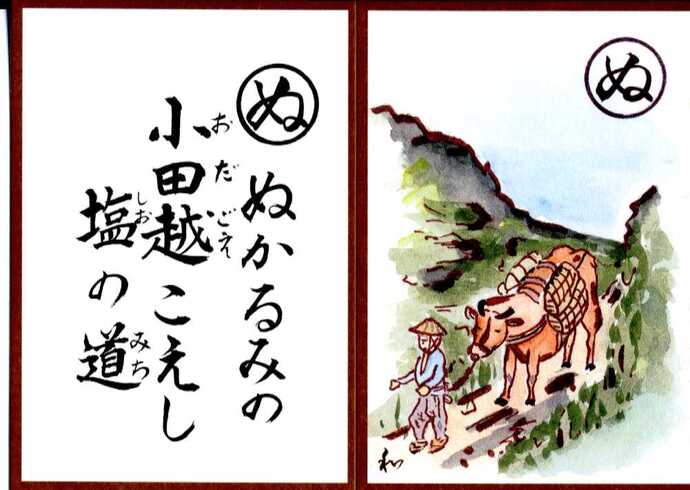

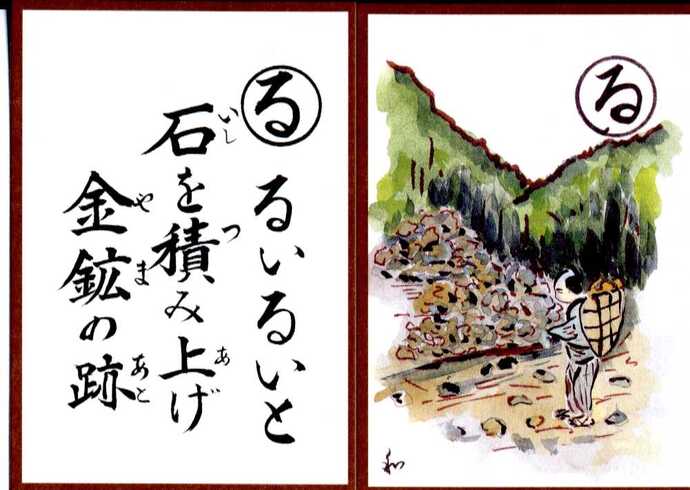

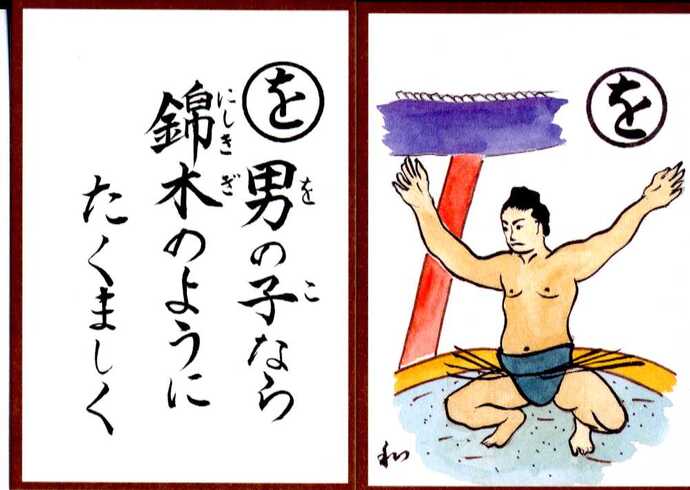

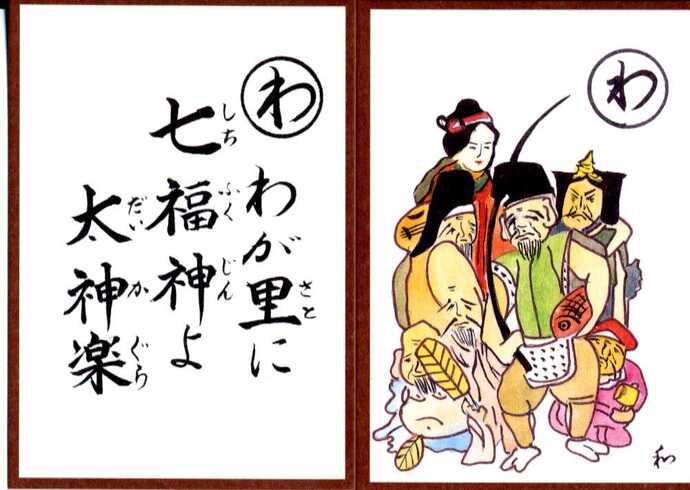

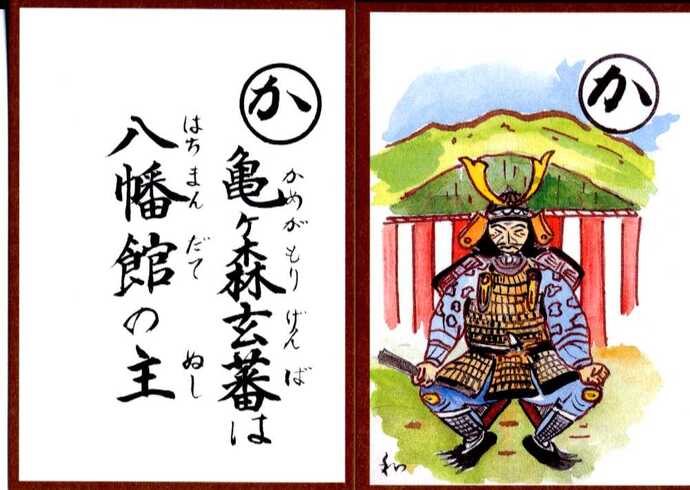

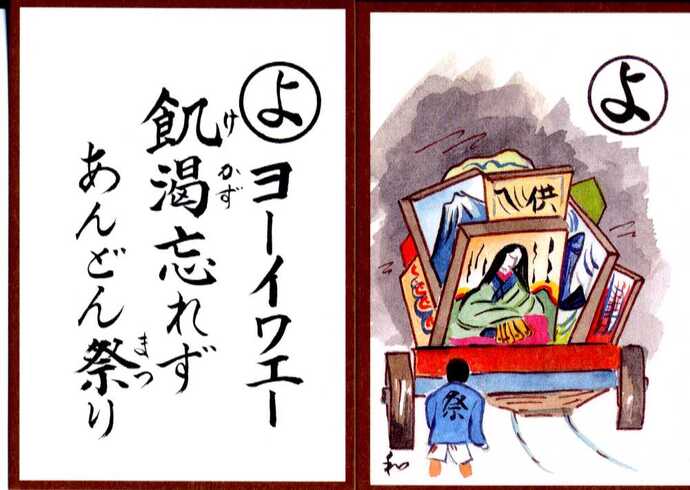

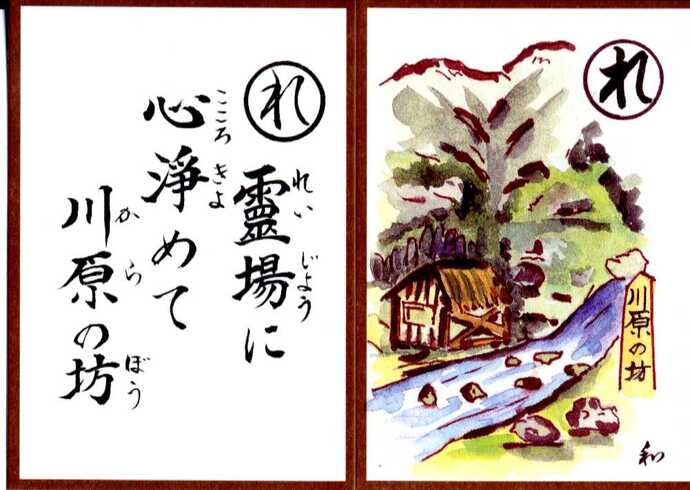

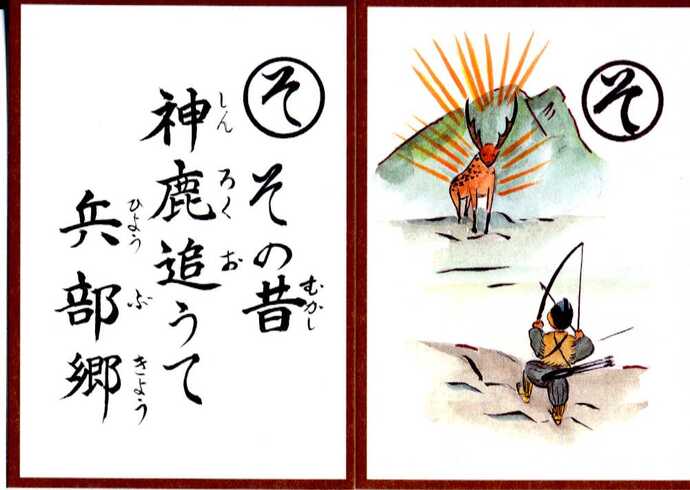

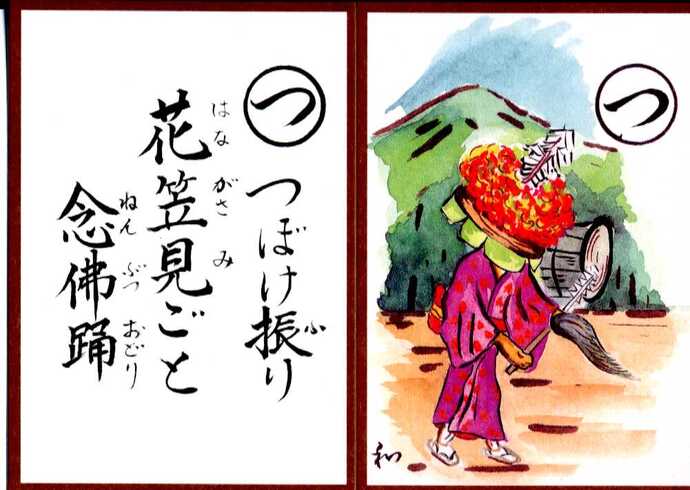

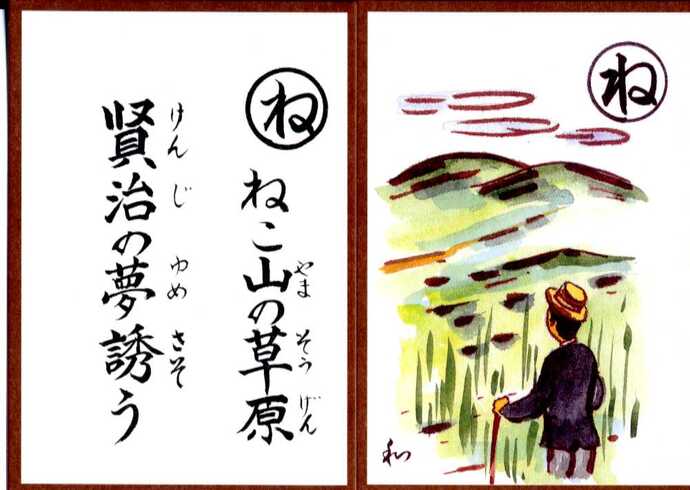

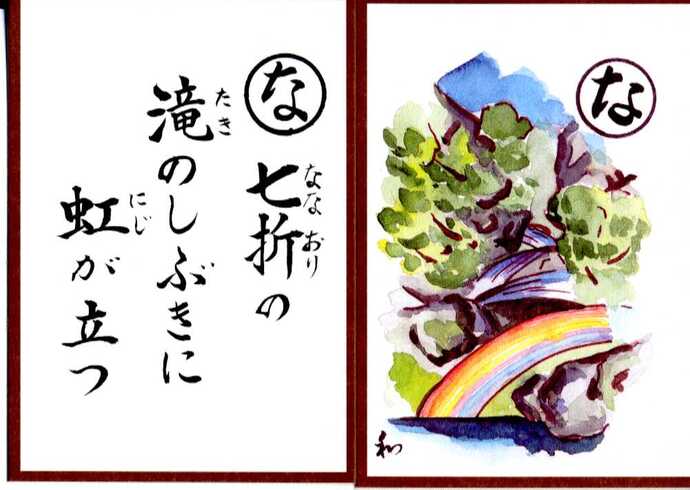

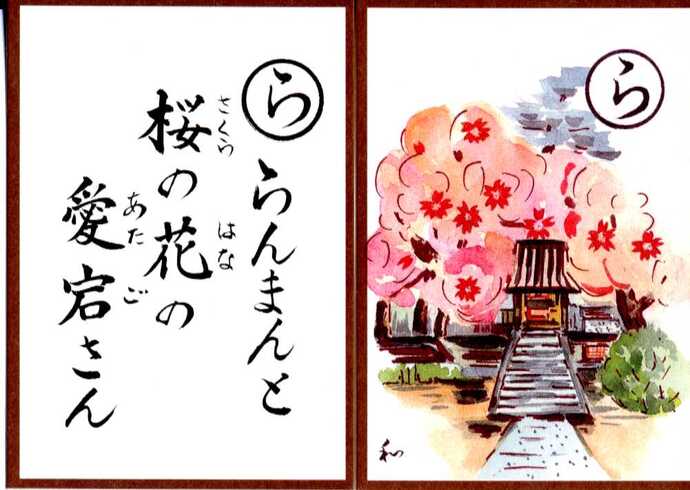

大迫町郷土いろはかるた(前半)

湯だんご・・そば粉を練っただんごで、ゆでてネギ味噌で食べる。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

大迫小学校

〒028-3203 岩手県花巻市大迫町大迫第18地割3番地

電話:0198-48-2226 ファクス:0198-48-4146

大迫小学校へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

大迫小学校

〒028-3203 岩手県花巻市大迫町大迫第18地割3番地

電話:0198-48-2226 ファクス:0198-48-4146

大迫小学校へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。