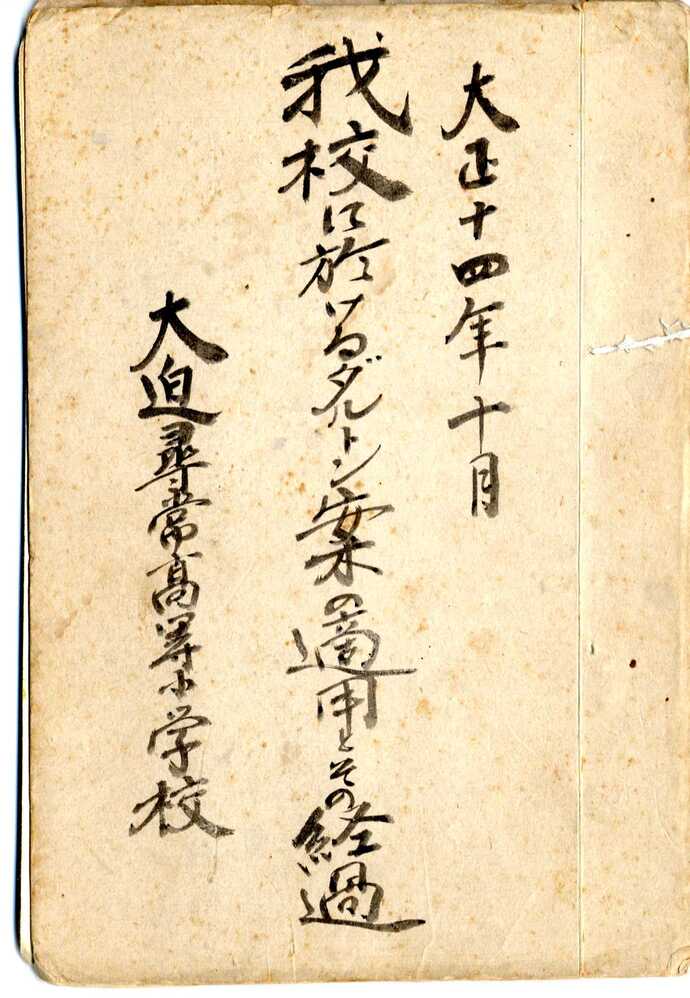

我校に於けるダルトン案の適用とその経過

我校に於けるダルトン案の適用とその経過

大正十四年十月 大迫尋常高等小学校 菅原隆太郎

一、はしがき

ダルトンプランの理論的研究は、今日においては既に、だいたい尽くされていると思うから、その実際的方面において、我が校に実施しているままを述べて、諸賢の御批正を仰ぐ次第である。

二、ダルトン案実施以前の施設

ダルトン案実施以前の施設にして、ダルトン案の実施に少なからざる関係を有し、力を与えたる事項を挙げると、下のごとくである。

1,成城小学校における男職員一週間の留学

時は大正十年二月であった。本校教育の改善と振興とを図るべく、4名の男職員が町長と有志の厚意の下に、一週間成城小学校に留学した。そして、小原先生をはじめ諸先生方から、児童の教育方針や各科教授法等についてご指導をいただいたり、授業を参観さしていただいたりして帰校した。

2,学習時間の改正と自学時間の特設

大正十年四月以来、毎日の学習時間を40分ずつ6校時とし、そのうちの最後の1校時を自学時間として、自ら定め自ら計画を立て、予習復習することを奨励した。

3,読書力の育成

児童の学習能力増進の唯一の方法は、読書力の養成にあることを知って、大正十年度以来、国語読本を正読本とし、第二種読本を副読本としてこれを使用した。

4,児童図書館の再興

職員諸君の児童愛の温情は、宿直料の提供となって、児童図書館が復興された。児童は、非常な感謝と喜びとを持って耽読した。これに加うるに、青年団諸君は我が校創立五十年記念として、町内有志の人々より、図書の寄贈を乞うて、そのすべてを寄与された。それは大正十一年の十月のことであった。今日ではそのすべてを町立図書館に移管した。

5,自由画の実施

鉛筆画手本によりて模写していた尋三年以上の図画の成績は、実に貧弱なものであった。これが向上を図るべく、自由画を描かしむると同時に、その趣味を涵養すべく、クレヨンを使用さしたのは大正十年四月からである

。図画の成績は俄に向上した。

6,児童のオルガン使用

大正十年四月以来、尋六以上の男女に、日を定めて毎日自由に使用せしむることにした。楽器の使用や独唱等は著しく進歩してきた。

7,児童自治会

大正十年四月以来、尋二以上の各学年に自治会を設けると同時に、自治総会を開いて自治的活動の奨励と自治精神の寛容に努めた。

以上、諸方面の施設や経験は、我が校においてダルトンプランを適用するに当たって、私達に少なからざる計画の力と、可成の信念とを与えてくれた。

三、ダルトン案にまで

1,私達の覚醒

私達は、前項に述べたる各種の施設による経過を査察している間に、児童の種々相が次第しだいに明らかになってきた。そして一つずつ覚醒してきた。

○各学年の児童は、その年齢がほぼ同一であるのと、入学期が同一であったがため、同一の知能があるものと即断して画一的に一斉に教授していたが、実は十人十色、千差万別であった。

○一学年の教材を学習するに際して心身の発達と、仕事の内容によりて児童所要の時間は、長短種々あるに関わらず、形式的画一的の時間割によって無理に学習さしていた。

○児童が入学前に有していたいろいろな知能は、児童が生まれながらにして持っていた、立派な学習法によって自学自修したものである。しかるに、私達はこの力を有効に合理的に導くことをしないで、これを無視し、これを摘取していた。八年間の私達の努力が児童の卒業後、ほとんど水泡に帰するのも無理はないと思った。

こうして、1つひとつ覚醒した。私達はしだいに、次のような感想を抱くようになった。

児童の能力に対応した教材をば、児童の所要の時間の下に、児童が自ら持っていた学習方法によって、各学科を学習させるように誘導し、指導し、補導していったならば、自由画や児童の楽器使用にあらわれたような好成績を得られるものではなかろうか。

しかしながら、私達は、それを解決すべき十分な具体案を得なかった。

2,ダルトン案

かかる間に、私達は、パーカースト女史の研究になったダルトン案なるものを初めて知った。それは大正十一年の苦学発行の教育問題研究第三十号や、赤井先生の「児童大学の実際」や「児童大学の教育」によってである。私達はダルトン案に対して憧憬を生じた。

その後大正十一年十二月下旬に、我が校において、稗貫郡第四区教育研究会主催のもとに、小原國芳先生の共育講演会が開かれた際、前項の感想をお話しして、その解決の方法のご教示を乞うたところ、まず高等科以上にダルトン案を実施すべきをもってせられた。そして、いろいろのご注意をいただいた。私達は子どものために精進しようと勇躍した。

四、ダルトン案実施上の諸要件

ダルトン案の実施については、下の諸要件はきわめて重要な地位を占めている。

-

- 児童の読書力の増進

- 児童の自学自修の態度養成

- 参考書の蒐集

- 研究室の設備

- 指導案による学習法の理解と習熟

- 教師の絶えざる熱心と努力

- 教師の自学的態度

幸にして(1)(2)(3)は、大正十年四月以来の施設によりてだいたいその緒についているから、なお一層これが進歩を図ることとし、(5)の指導案による学習を理解せしむるについては尋三年以上の各学年において随時、これが研究を積むこととした。それは大正十二年の一月であった。

五、実施の概要

1,実施年月日

職員諸君の熟成によって、尋四以上の学年に、ダルトン案を実施したのは、大正十二年六月十五日であった。

2,実施学年・児童数

尋常科第四学年 児童数55名

同 第五学年 74名

同 第六学年 72名

高等科第一学年 51名

同 第二学年 30名

補習校一二学年 27名

3,実施学科

読方、算術、地理、歴史、理科、農業(大正十四年度より)

4,学年教室と研究室との関係

尋常科第四学年教室 国語研究室 担任 畠山教員

同 第五学年教室 歴史研究室 同 佐々木准訓導

同 第六学年教室 地理研究室 同 内村訓導

高等科第一学年教室 数学研究室 同 石杜訓導

同 第二学年教室 農学研究室 同 大信田助教諭

補習校一二学年教室 理科研究室 同 衣更着助教諭

5,設備

各研究室には、参考用図書、掛図、実物、標本、模型、機械器具等学校の備品中児童の使用しうるものは必ず設備し、また、なるべくたびたび取り替えている。児童用机は、歴史研究室と理科研究室とに大卓子九個を使用しているほか、普通の二人用の児童机を背中合わせにして、縦に黒板の方に向けて配列している。研究室によっては従来のようにやっているところもある。

6,参考用図書

参考用図書は今日においてはやや適当と思われるものが出版されるようになったが、装丁がはなはだ粗末で直ちに破損するのには閉口している。当校において購入して目下、使用しつつあるものは下のごとくである。

国語研究室265冊、数学359冊、歴史197冊、地理251冊、理科237冊、農学178冊。

7,1日の時間配当(省略)

8,時間割(省略)

9,進度表

児童学習の進度を記入するための進度表は、別図のごとく児童用と教師用の二種としている。(以下省略)

10,(資料落丁のため不明)

11,児童の自由研究と教師の輔導(省略)

12,指導整理(一斉学習)

各科毎週一時間ずつ、所定の時において、同一学年の児童が全部そろって、前週に研究したる結果について行うものであって、だいたい下の事項についてである。勿論、各学科によって多少差異はある。また、教材によっても。

- 主要学習材料について討議しつつ徹底吟味し、更に主眼点を明らかにする。

- 不審事項の発表研究

- 適当なる時期において、学習の欠陥や不徹底の点を補正し、拡充し、かつ誤謬を訂正する。時には連続的に補充総括もする。

- 既習材料との連絡を明らかにする。

- 基礎教材の整理及び復習

- 学習方法やノートの記載等について、指導し、批判する。

- 成績考査

指導整理の必要がないときは、自由に研究させるのである。

13,成績考査

- 学習帳を検閲して、その成績による。

- 随時、最小進度の材料中より問題を選びて一斉学習の際に行う。

- 学年の程度を明らかにして、希望者にのみこれを行う。希望者は何学年のものでも差し支えないのであって、しょせん力試しである。

- 学期末に問題を出して答えさせる。

- 児童の学習能力の考査もしてみたいと思っている。

六、実施の経過

1,学習法の講話

我が校の児童は、大正十年以来、自学をしたり、自由画を描いたり、楽器の自由使用をやったり、自治会を開いたりしていたので、いくらか自律自治自学自修することができていたように思われたし、大正十二年一月以来、約六ヶ月間指導案によって学習することを練習してあったというものの、多年一斉的、画一的、注入的の教育を受けてあったから、わずか二校時の間とは言え全然学級を解いての自由学習は、夢にだに予想していないことであるから、いよいよ実施しようという数日前から、だいたい下記事項によってこの案の精神、学習施設、学習方法及び注意等について講話した。講話の主なる事項は下のごとくである。

- ダルトン案教育の創始者と、その教育の精神

- 我が校にダルトンプランを実施する理由

- 学習施設

- 方法

- 学習上の注意

特に、研究事項のだたの一小部分なりとも自己の創造発見研究したるものは、すべてが他人の力によりて完全にできるものよりも、きわめて価値のあるものなることを知らしめた。

そして、実施後においても、時機を見ては学習上の注意を与えた。また自治会において反省せしめたり、協議さしたりした。

2,実施三ヶ月後の児童の感想(大正十二年九月頃)

尋四59名 ダルトン案を可とするもの 26名(44%) 従来の学習を可とするもの 33名(56%)

尋五56名 43名(74%) 13名(26%)

尋六48名 40名(82%) 8名(18%)

高一23名 23名(100%)

高二15名 15名(100%)

合計201名 147名(76%) 54名(24%)

3,実施後一年目の児童の感想は全部ダルトンプランによるを可としていた。

4,家庭の感想(省略)

七、感想

1,輔導上苦しみつつある諸点

- 容易に依頼心が抜けない。

- 研究室への出入りや室内が騒がしい(ことに学年のはじめに)。

- 劣等生は学習の要領を会得しがたい。

- ノート学習に偏りやすい。

- 他を裨益する発表はまだ少ない。

しかしながら、年を経る毎にしだいに良好になっていくように思われる。

2,実験にあらわれた本案の利点

- 依頼性は次第に打破されていく。

- 時間を尊重する。

- 忍耐力は養われる。

- 協同互助する。

- 自発的に趣味をもって研究する。休憩時は超越してやっている。

- 始業前終業後の学校における研究や、家庭での自由研究が盛んになった。

- 優中劣各その力に相応して活動するようになった。

- 教師の欠勤した場合や突発的事故のために授業が流れた場合でも、自由学習しているので、児童の受ける損害が少ない。

- 参考図書及び器械標本をより多く利用する。

- 自治的活動の機会が多いから、自治的訓練に利する点が多い。

- 児童の実力が向上してきた。

- 個性の繊細な観察ができる。

- 卒業後も修養を怠らない。

3,実施以前に案ぜられたる点と実施後の感想

- 田舎の子どもには不適当ではなかろうかと言うこと。とくに劣等児には。

しかし、優中劣各その力に相応して活動している。 - 生徒は過労に陥りはしないかと心配した。

研究科目を変更することによって心機を一新するのと、好む学科を研究するのとで疲労を感じないと言うことである。しかし疲労については充分研究せねばならぬ。 - 教師は過労に陥りはせぬか。

一斉教授よりは非常に骨が折れるらしい。しかし、かわいい子ども達の進歩の跡が顕著なので、苦労は苦労でもその甲斐があると元気でおられる。ますます精進される。 - 感激的の講義がないから、歴史教授においては充分に感銘を与えられないではなかろうか。

全然感銘を与える機会がないというのではない。実際一斉学習の際でも、相当感銘を与えうるし、参考書によってもできる。まして、児童自らが理解の上に誘発された憂国の思念は、真に健全なる国民思想であって、しかも深刻な持久的な底力のあるものである。 - 個人本位の学習ではないかと思われた。

しかし、かえって社会的協同的精神を涵養するものとなることを知った。 - 自分の好む学科に偏するきらいがあるのではないか。

この案は責任を負って仕事するということが精神である。責任を果たした上に探求することであれば恐れることがないと思っている。 - 言語練習は不十分ではないかということ。

一斉学習における研究討議で充分言語学習する機会がある。 - 自由学習した子どもは将来において、余儀なくされた仕事も本気でやれるだろうかと言うこと。 6項に同じ

- 一定した時間割から解放されて、はたしてよく勉強しうるだろうかということ。

子ども達の意見を聞くと、自ら計画を立て、自ら定めた時間割によって勉強するのは愉快だと言っている。

10.設備に多額の費用を要すること。

費用は確かに多額を要する。しかしながら、何カ年かの計画を立てて、生徒と一緒に労働したり、冗費を節 約したり、古今の寄付を仰いだり、参考書を互いに提供したりして斬進的にやっていくと、案じているほどでもない。

11.入学試験に困難しないであろうか。入学しても学習方法が注入的であるから、骨が折れようと思われた。

真の力がついてくれば、決してその心配はいらないと思う。現に中等学校入学後において、相当その成績は良いようである。

12.生徒が多いと実施は困難ではないか。

生徒が多いとたしかに実施は困難であるし、先生方も非常に骨が折れるようである。しかしながら、やろうという心意気があればなんでもない。実際、一人の教師で一週間に二百四十人くらいまでは相手になり得るようである。

九、今後について

この学習法によって、児童の教育を十分ならしめるには、今後どうしても、次の注意や研究や努力が必要である。

- 学習負担力の比較的少ない尋常科一学年から三学年までの間において、大いに国語力と計算能力を養成すると同時に、第三学年において、時に教師指導の下に、この学習法によって国語算術観察科を研究さしておかなければならぬ。

- この学習法においては指導案は羅針盤でもあり、航路と目的地を示す海図でもあるから、私達はより深く各科の根本精神を研究し、教材を精査して作成しなければならぬ。そして最後には、子ども達が自ら目的を定め、海図をつくり、航路を考え、羅針盤を手にして自ら航海しうるまでに導かねばならぬ。学習の結果はおろそかにすることはできないが、今日まで顧みられなかった過程に、より多く注意を払わねばならぬ。従ってプロジェクトメソッドを研究するの要がある。

- この学習法をして完成せしめんには、指導法や暗示法や児童心理学を研究しなければならぬ。

- ダルトン案による教育は、児童の最も喜ぶところのものであって、かつて拍手して迎えた教師の欠勤の報は、今は子どもに失望と落胆を与えている。私達はかくまでに真剣な子ども達の真善美聖健を調和的に発達せしむべく、子ども達の芸術の発達と、体育の向上と、訓育と、宗教心の啓発とに大いに留意しなければならぬ。

- なんといっても最後は私達教師の心からなる児童の敬愛と、燃ゆるがごとき自己開拓の念である。この二者を欠くときは、幾百の施設=魂亡き形骸の殿堂に過ぎない。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

大迫小学校

〒028-3203 岩手県花巻市大迫町大迫第18地割3番地

電話:0198-48-2226 ファクス:0198-48-4146

大迫小学校へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。