救命処置の手順(AEDの使用)

心肺蘇生法を行っている途中で、AEDが届いたらすぐにAEDを使う準備を始めます。

AEDにはいくつかの種類がありますが、どの種類も同じ手順で使えるように設計されています。AEDは電源が入ると音声メッセージとランプで、あなたが実施すべきことを指示してくれますので、落ち着いてそれに従ってください。

AEDの使用手順です

- AED電源を入れる

- パッドを貼る

- 心電図の解析

- (必要な場合は)電気ショック

- 心肺蘇生法を再開

- AEDの手順と心肺蘇生法のくりかえし

※AEDは2分おきに自動的に心電図解析を行う。

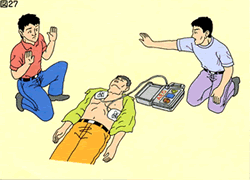

1.AEDの到着と準備

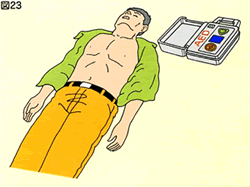

(1)AEDを傷病者の横に置く

- AEDを傷病者の横に置きます。ケースから本体を取り出します。

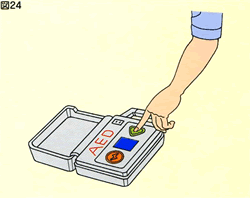

(2)AEDの電源を入れる

- AEDのふたを開け、電源ボタンを押します。ふたを開けると自動的に電源が入る機種もあります。

- 電源を入れたら、以降は音声メッセージとランプに従って操作します。

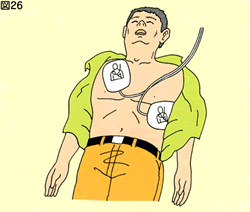

(3)電極パッドを貼る

- 傷病者の衣服を取り除き、胸をはだけます。

- 電極パッドの袋を開封し、電極パッドをシールからはがし、粘着面を傷病者の胸にしっかりと貼り付けます(貼り付ける位置は電極パッドに絵で表示されていますので、それに従ってください)。

- 機種によっては電極パッドのケーブルをAED本体の差込口(点滅している)に入れるものがあります。

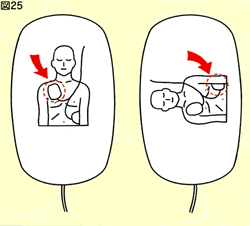

ポイント(電極パッドを貼り付ける位置)

- 電極パッドは、胸の右上(右鎖骨の下)および胸の左下側(脇の下の5から8cm下)の位置に貼り付けます。電極パッドを貼り付ける際にも、できるだけ胸骨圧迫を継続してください。

- 電極パッドは、肌との間にすき間を作らないよう、しっかりと密着させ貼り付けます。アクセサリーや下着などの上から貼らないように注意します。

- 小学生から大人用と未就学児用の2種類の電極パッドが入っている場合がありますが、小学生以上の傷病者に未就学児用の電極パッドを使用してはいけません。

2.心電図の解析

- 電極パッドを貼り付けると「身体に触れないでください」などと音声メッセージが流れ、自動的に心電図の解析が始まります。

このとき、「みなさん、離れて!!」と注意を促し、誰も傷病者に触れていないことを確認します。 - 一部の機種には、心電図の解析を始めるために、音声メッセージに従って解析ボタンを押すことが必要なものがあります。

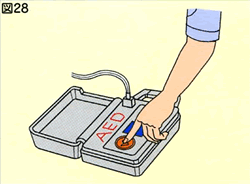

3.電気ショック

- AEDが電気ショックを加える必要があると判断すると「ショックが必要です」などの音声メッセージが流れ、自動的に充電が始まります。充電には数秒かかります。

- 充電が完了すると、「ショックボタンを押してください」などの音声メッセージが出て、ショックボタンが点灯し、充電完了の連続音が出ます。

- 充電が完了したら、「ショックします。みんな離れて!!」と注意を促し、誰も傷病者に触れていないことを確認し、ショックボタンを押します。

ポイント

- ショックボタンを押す際は、必ず自分が傷病者から離れ、さらに誰も傷病者に触れていないことを確認します。

- 電気ショックが加わると、傷病者の腕や全身の筋肉が一瞬けいれんしたようにビクッと動きます。

オートショックAEDについて

オートショックAEDとは、電気ショックが必要と解析した場合に、ショックボタンを押さなくても自動的に電気ショックが行われるAEDのことです。

そのため、ショックボタンはありません(通電することをお知らせする表示のみ)。

電気ショックが必要と判断されると、体から離れるように音声メッセージが流れ、カウントダウンまたはブザーの後に自動的に電気が流れます。

オートショックAEDの使用で救助者の心理的負担の軽減をサポートし、救命率の向上を目指します。

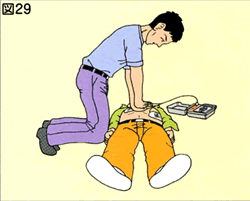

4.心肺蘇生法を再開

- 電気ショックが完了すると、「ただちに胸骨圧迫(心臓マッサージ)を開始してください」などの音声メッセージが流れますのでこれに従って、ただちに胸骨圧迫を再開します。

- 胸骨圧迫を続けます。

ポイント

- AEDを使用する場合でも、AEDによる心電図の解析や電気ショックなど、やむを得ない場合を除いて、胸骨圧迫は絶え間なく続けることが大切です。

5.AEDの手順と心肺蘇生法のくりかえし

- 心肺蘇生法を再開して2分経ったら、AEDは自動的に心電図の解析を再び行います。音声メッセージに従って傷病者から手を離し、周りの人も傷病者から離れます。

- 以後は、<「心電図の解析」、「電気ショック」、「心肺蘇生法の再開」>の手順を、約2分間おきにくりかえします。

心肺蘇生法を中止するのは

1.救急隊に引き継いだとき

救急隊が到着したら、傷病者の倒れていた状況、実施した応急手当(心肺蘇生法)、AEDによる電気ショックの回数などをできるだけ伝えます。

2.傷病者が動き出す、うめき声を出す、あるいは正常な呼吸が出現した場合

ただし、再び心肺停止になる可能性もあるため、慎重に傷病者を観察しながら救急隊を待ちます。この場合でも、AEDの電極パッドは、はがさずに電源も入れたまま にしておきます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部警防課

〒025-0098 岩手県花巻市材木町12番6号

電話:0198-22-6124 ファクス:0198-22-5549

消防本部警防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。