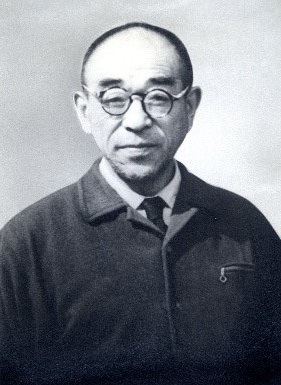

伝説の校務員、敬蔵さんのこと

「半生を小使いさんに 大迫小の中田さん しめやかに学校葬」

昭和37年(1962)6月5日の新聞記事より

学校を愛し、生徒を愛し続けて三十三年。家族や先生、生徒達の見守る中で息を引き取った年老いた小使いさんのために四日、学校と町民がいっしょになって学校葬をとり行い、生前の恩と徳に報いた。

大迫小学校用務員、中田敬蔵さん(五八)は昭和四年、二十五歳で父親の福蔵さんのあとをついで父子二代の小使いさんとして勤めた。それ以来ほとんど学校に泊まり込みで、夜の巡回、火の始末などに精を出し、町の人々は大なり小なりみな中田さんのお世話になり、小使いさんとは呼ばずに敬蔵さんと呼んで親しんでいた。

昭和十六年に映写機を学校で買い入れたとき、いちばん最初に取り扱いを覚え、映画を見せてくれたのも敬蔵さんなら、終戦後の臨海学校の初代団長となったのも敬蔵さんで、豊かな経験と知識を役立て、海を知らない山の子ども達の目をみはらせた。農家が多いこの町で農繁期となれば足手まといになる低学年の子ども達はつい忘れられがちになるが、放課後も校庭で遊んでいるこうした子ども達を集めて、飛行機からゴジラの話までを童話風に仕立てて聞かせてくれるのも敬蔵さんだった。

ことし五月のはじめごろ、体の具合が悪いというので県立大迫病院でみてもらったところ、胃ガンの診断を下され、ついに三十日夜、町の人達の見守る中で「長いことお世話になりました。これでみなさんとお別れです。」と息を引き取った。

学校葬は四日午前十時から大迫小学校の講堂に先生や生徒、町民たちおよそ一千人が集まってとり行われた。会場には卒業生や同級生、先生、PTAなどから贈られた十余の花束が飾られ、遠く東京などに就職している卒業生からも二十余通の弔電が届けられた。

「学校葬」とは、とても珍しいのではないかと思います(翌年の菅原隆太郎先生の葬儀は「町葬」でした)。それだけ敬蔵さんが地域にも、子どもたちにも愛されていた、ということでしょう。敬蔵さんが大迫小に勤め始めた昭和4年は、大迫小学校で「ダルトン・プラン」を実施していた時期です。当時の職員室はほとんどが地元の先生でしたが、その中できれいな標準語を話す職員が二人いたそうです。一人は菅原隆太郎校長。東京の柳北小学校で10年勤めたのち、地元の大迫に戻ったため標準語で話されました。そして、もう一人の標準語は中田敬蔵さんです。電話の応対なども、丁寧な言葉づかいをする方だったと、当時の職員が回想しています。

敬蔵さんは、11歳の時に大迫を離れて上京し、問屋奉公をしていましたが、大正12年(1923)の関東大震災で被災し、帰郷して郷里に住み着くことを決意したのだそうです。電気や大工仕事は玄人並みだったそうで、おそらく東京でいろいろな経験をされた方だったのでしょう。ちなみに、大正12年は大迫小ダルトン・プランの開始の年でもあり、賢治さんが大迫小を訪れた年でもあります。

岩手の山間の学校で、校長と小使いさんが流ちょうな標準語を使い、全国でも最先端を行く自由教育。遠方から視察に来た人たちは、きっと驚いたことでしょう。当時の大迫小を想像すると、賢治さんの童話にでも出てきそうな、とても素敵な学校に思えます。そして、現在の大迫小は、隆太郎先生や敬蔵さんのようなたくさんの先輩方の汗や努力の結晶であることを思うと、身の引き締まる気持ちになります。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

大迫小学校

〒028-3203 岩手県花巻市大迫町大迫第18地割3番地

電話:0198-48-2226 ファクス:0198-48-4146

大迫小学校へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。