花巻の遺跡(29)「花巻城跡」その5を紹介します

花巻の遺跡紹介(29) 花巻城跡その5

遺跡の概要

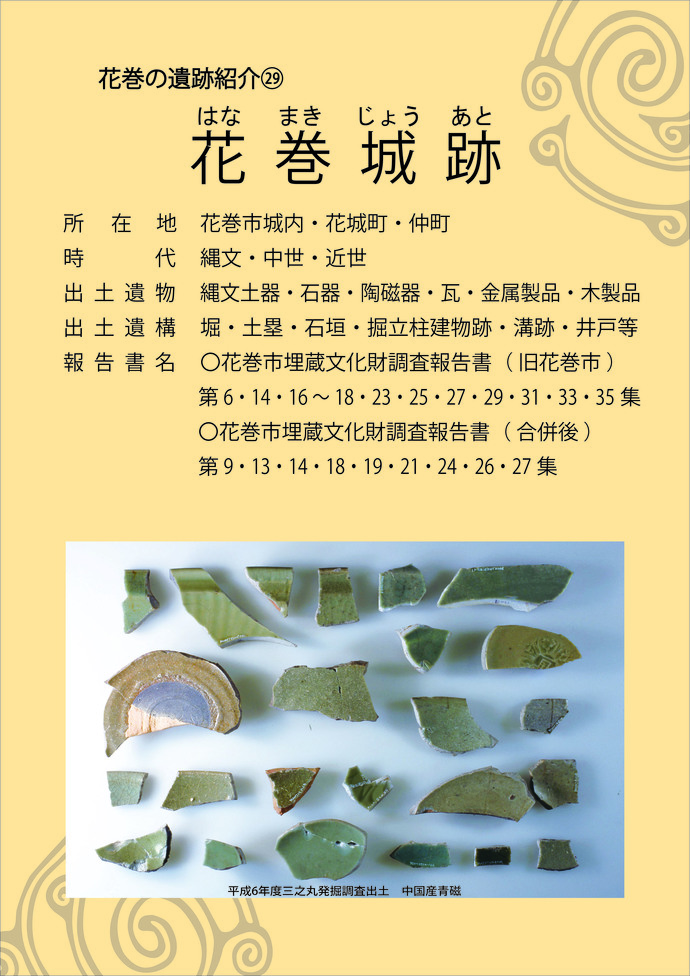

所在地

花巻市城内・花城町・仲町

時代

縄文・中世・近世

出土遺物

縄文土器・石器・陶磁器・瓦・金属製品・木製品

出土遺構

堀・土塁・石垣・掘立柱建物跡・溝跡・井戸等

報告書

- 花巻市埋蔵文化財調査報告書(旧花巻市)

第6・14・16~18・23・25・27・29・31・33・35集 - 花巻市埋蔵文化財調査報告書(合併後)

第9・13・14・18・19・21・24・26・27集

解説

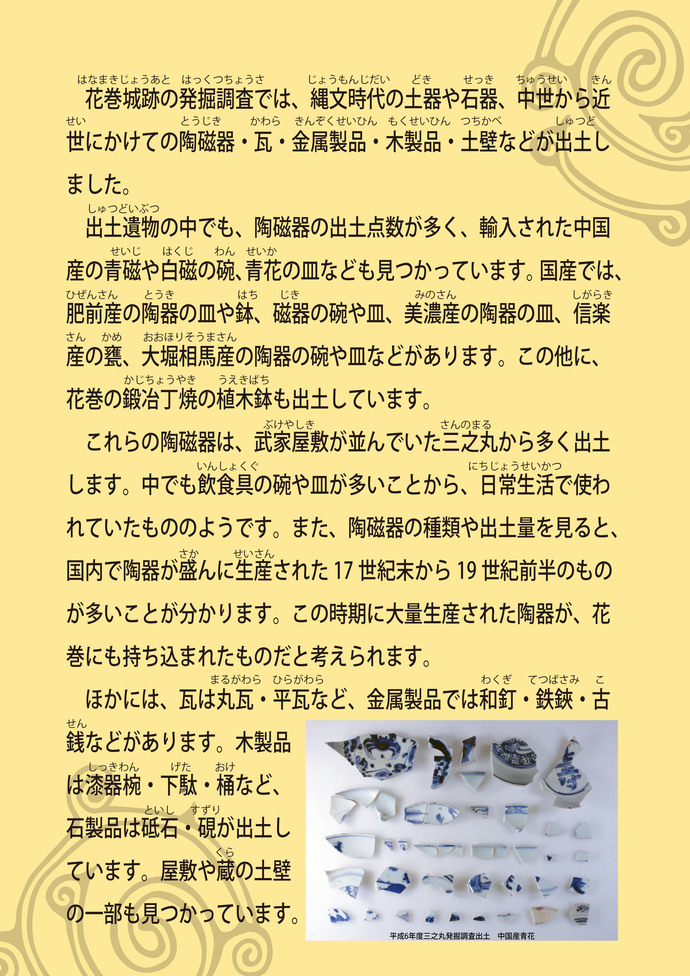

花巻城跡(はなまきじょう)の発掘調査(はっくつちょうさ)では、縄文時代(じょうもんじだい)の土器(どき)や石器(せっき)、中世(ちゅうせい)から近世(きんせい)にかけての陶磁器(とうじき)・瓦(かわら)・金属製品(きんぞくせいひん)・木製品(もくせいひん)・土壁(つちかべ)などが出土(しゅつど)しました。

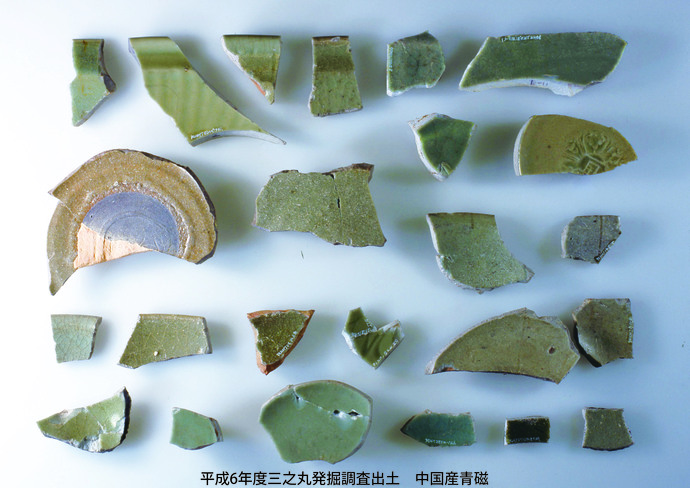

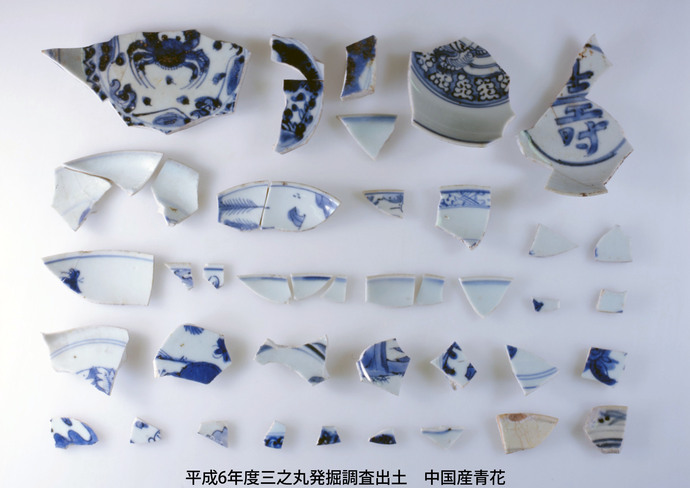

出土遺物(しゅつどいぶつ)の中でも、陶磁器の出土点数が多く、輸入された中国産の青磁(せいじ)や白磁(はくじ)の碗(わん)、青花(せいか)の皿なども見つかっています。国産では、肥前産(ひぜんさん)の陶器(とうき)の皿や鉢(はち)、磁器(じき)の碗や皿、美濃産(みのさん)の陶器の皿、信楽産(しがらきさん)の甕(かめ)、大堀相馬産(おおほりそうまさん)の陶器の碗や皿などがあります。この他に、花巻の鍛冶丁焼(かじちょうやき)の植木鉢(うえきばち)も出土しています。

これらの陶磁器は、武家屋敷(ぶけやしき)が並んでいた三之丸から多く出土します。中でも飲食具(いんしょくぐ)の碗や皿が多いことから、日常生活(にちじょうせいかつ)で使われていたもののようです。また、陶磁器の種類や出土量を見ると、国内で陶器が盛(さか)んに生産(せいさん)された17世紀末から19世紀前半のものが多いことが分かります。この時期に大量生産された陶器が、花巻にも持ち込まれたものだと考えられます。

ほかには、瓦は丸瓦(まるがわら)・平瓦(ひらがわら)など、金属製品では和釘(わくぎ)・鉄鋏(てつばさみ)・古銭(こせん)などがあります。木製品は漆器椀(しっきわん)・下駄(げた)・桶(おけ)など、石製品は砥石(といし)・硯(すずり)が出土しています。屋敷や蔵(くら)の土壁の一部も見つかっています。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

花巻市総合文化財センター

〒028-3203 岩手県花巻市大迫町大迫第3地割39番地1

電話:0198-29-4567 ファクス:0198-48-3001

花巻市総合文化財センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。