花巻の遺跡(45)「屋敷遺跡」を紹介します

花巻の遺跡紹介(45) 屋敷遺跡

遺跡の概要

所在地

花巻市大迫町大迫第4地割

時代

縄文・古代・中世・近世

出土遺物

縄文土器・陶磁器・古銭・漆椀・炭化穀類等

出土遺構

竪穴建物跡・掘立柱建物跡・土坑

報告書

○大迫町埋蔵文化財報告第14集

町内遺跡群発掘調査報告書2[屋敷遺跡]

○大迫町埋蔵文化財報告第25集

屋敷遺跡発掘調査報告書

解説

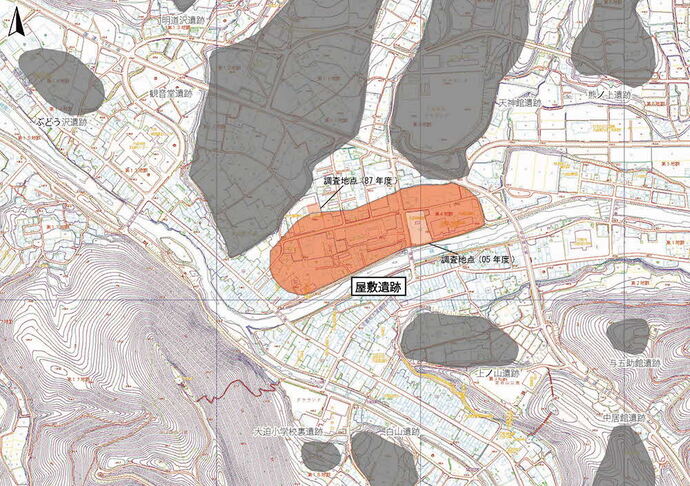

屋敷遺跡(やしきいせき)は、早池峰山(はやちねさん)に源(みなもと)を発する稗貫川(ひえぬきがわ)が、支流の中居川(なかいがわ)と合流する大迫町(おおはさままち)の中心街(ちゅうしんがい)に隣接(りんせつ)しています。昭和62年の発掘調査において縄文時代後期末(こうきまつ)~晩期(ばんき)の多くの遺物とともに、永楽通宝(えいらくつうほう)などを伴(ともな)う中世(ちゅうせい)の竪穴建物跡(たてものたてものあと)1棟(とう)が確認されています。

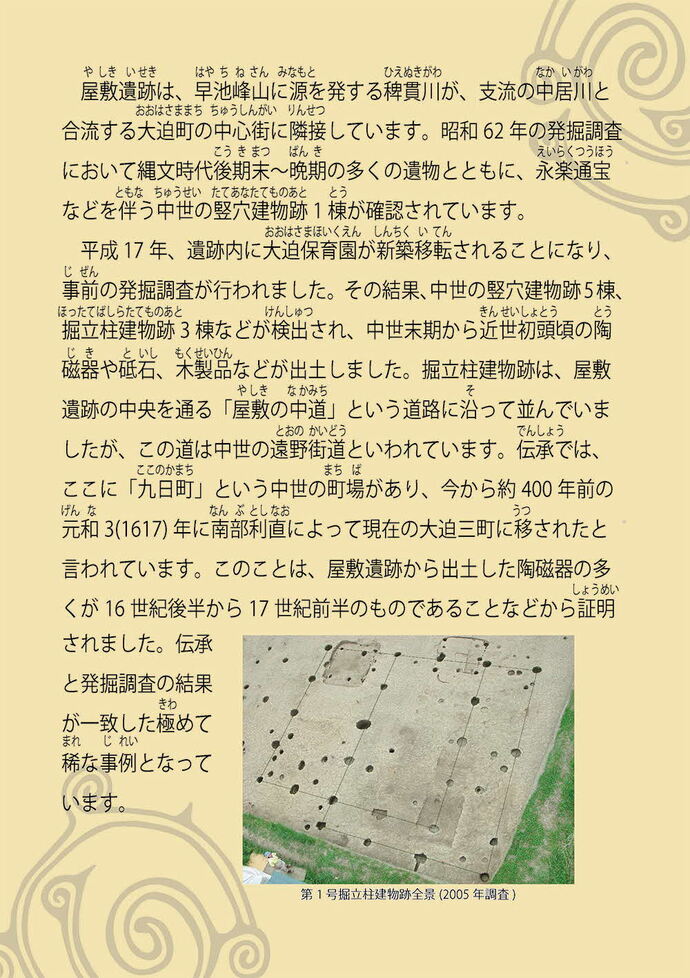

平成17年、遺跡内に大迫保育園(おおはさまほいくえん)が新築移転(しんちくいてん)されることになり、事前(じぜん)の発掘調査が行われました。その結果、中世の竪穴建物跡5棟、掘立柱建物跡(ほったてばしらたてものあと)3棟などが検出(けんしゅつ)され、中世末期から近世初頭(きんせいしょとう)頃の陶磁器(とうじき)や砥石(といし)、木製品(もくせいひん)などが出土しました。掘立柱建物跡は、屋敷遺跡の中央を通る「屋敷(やしき)の中道(なかみち)」という道路に沿(そ)って並んでいましたが、この道は中世の遠野街道(とおのかいどう)といわれています。伝承(でんしょう)では、ここに「九日町(ここのかまち)」という中世の町場(まちば)があり、今から約400年前の元和(げんな)3(1617)年に南部利直(なんぶとしなお)によって現在の大迫三町に移(うつ)されたと言われています。このことは、屋敷遺跡から出土した陶磁器の多くが16世紀後半から17世紀前半のものであることなどから証明(しょうめい)されました。伝承と発掘調査の結果が一致した極(きわ)めて稀(まれ)な事例となっています。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

花巻市総合文化財センター

〒028-3203 岩手県花巻市大迫町大迫第3地割39番地1

電話:0198-29-4567 ファクス:0198-48-3001

花巻市総合文化財センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。