花巻の遺跡(44)「観音堂遺跡」を紹介します

花巻の遺跡紹介(44) 観音堂遺跡2

遺跡の概要

所在地

花巻市大迫町第10~12地割

時代

縄文

出土遺物

縄文土器(中期・後期・晩期)、石器

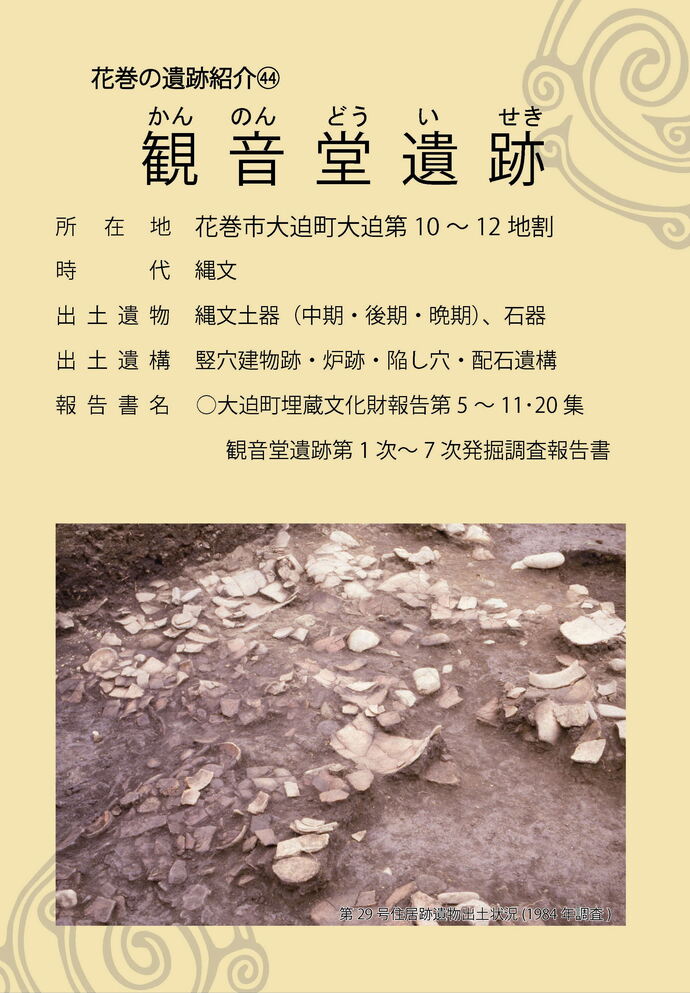

出土遺構

竪穴建物跡・炉跡・陥し穴・配石遺構

報告書

○大迫町埋蔵文化財報告第5~11・20集

観音堂遺跡第1次~7次発掘調査報告書

解説

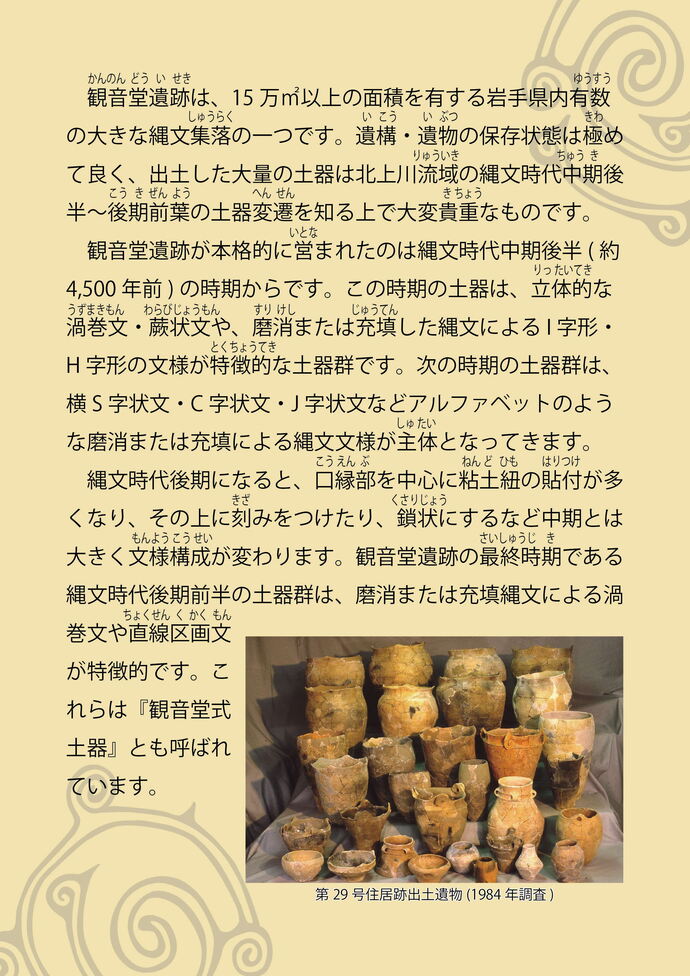

観音堂遺跡(かんのんどういせき)は、15万平方メートル以上の面積を有数(ゆうすう)岩手県内有数の大きな縄文集落(しゅうらく)の一つです。遺構(いこう)・遺物(いぶつ)の保存状態は極(きわ)めて良く、出土した大量の土器は北上川流域(りゅういき)の縄文時代中期(ちゅうき)後半~後期前葉(こうきぜんよう)の土器変遷(へんせん)を知る上で大変貴重(きちょう)なものです。

観音堂遺跡が本格的に営(いとな)まれたのは縄文時代中期後半(約4,500年前)の時期からです。この時期の土器は、立体的(りったいてき)な渦巻文(うずまきもん)・蕨状文(わらびじょうもん)や、磨消(すりけし)または充填(じゅうてん)した縄文によるI字形・H字形の文様が特徴的(とくちょうてき)な土器群です。次の時期の土器群は、横S字状文・C字状文・J字状文などアルファベットのような磨消または充填による縄文文様が主体(しゅたい)となってきます。

縄文時代後期になると、口縁部(こうえんぶ)を中心に粘土紐(ねんどひも)の貼付(はりつけ)が多くなり、その上に刻(きざ)みをつけたり、鎖状(くさりじょう)にするなど中期とは大きく文様構成(もんようこうせい)が変わります。観音堂遺跡の最終時期(さいしゅうじき)である縄文時代後期前半の土器群は、磨消または充填縄文による渦巻文や直線区画文(ちょくせんくかくもん)が特徴的です。これらは『観音堂式土器』とも呼ばれています。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

花巻市総合文化財センター

〒028-3203 岩手県花巻市大迫町大迫第3地割39番地1

電話:0198-29-4567 ファクス:0198-48-3001

花巻市総合文化財センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。